スポンサーリンク

リレー(継電器)の構造や使い方について解説致します。

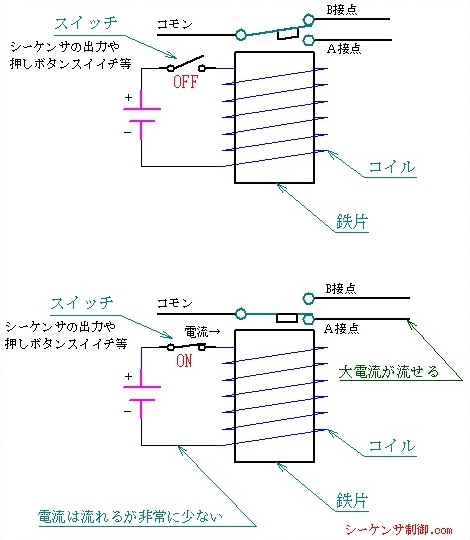

コイル側に通電される電力によってコイルを電磁石にし

磁力によって引きつけられた金属片が接点をON/OFF

させることにより、小さい電気的信号を大きな信号出力

にする電気部品です。

○接点の種類

接点には、A接点とB接点があります。

A接点はコイルに電圧が加わった時にONになる接点です。

B接点はコイルに無通電状態(常時)でONになる接点です。

上の図で説明致します。

上側のリレーはコイル側のスイッチがOFFなので、電流が流れず

電磁石にはなっていません。接点は自分自身のバネでB接点側に接続

されています。

下側のリレーはコイル側のスイッチがONなので、電流が流れて

電磁石がはたらき、接点は電磁石の力でA接点側に接続されます。

スポンサーリンク

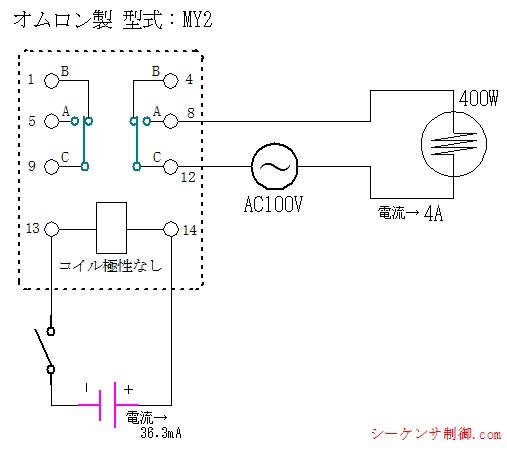

○実際によく使われる型式のリレーを解説致します。

オムロン製 型式 MY2 の場合

コイル側 電圧 DC24V 定格電流 36.3mA

接点側 定格通電電流 5A

コイル側は約36mAと小さい電流で接点側4Aの大きな電流を制御できます。

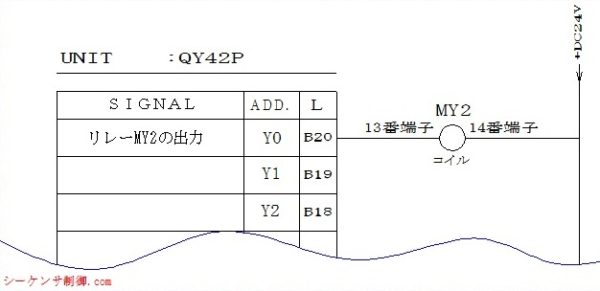

○シーケンサ(PLC)からの制御

三菱Qシーリーズのトランジスタ出力ユニットからの出力する場合

下図の様な配線となります。

上図の出力ユニットQY42Pはトランジスタ出力の為

流せる(引き込める)電流は100mAです。

オムロン製MY2のコイル側定格電流は約36mAですので

規格内ということになります。

QY42Pに100mAを超える電流で使用した場合は、内部の

トランジスタが破損する場合があります。

これでリレー(継電器)の構造や使い方についての解説を

終了させて頂きます。

最後までご覧頂きましてありがとうございました。

スポンサーリンク

トップページに戻る

当記事は、2016年10月29日時点の情報です。ご自身の責任の元、安全性、有用性を考慮頂き、ご利用頂きます様お願い致します。

当サイトに掲載中の画像は当サイトで撮影又は作成したものです。商用目的での無断利用はご遠慮願います。